酚类, 草莓, 抗氧化, 氧化应激, 植物代谢, 代谢组, 靶向代谢, 非靶代谢, 三黍

抗氧化宝藏食物!IF 9.8文献深挖草莓代谢组,网络药理学还能这么用!

在植物科学研究中,代谢物与环境响应、品质形成和健康调控等关键生理活动有着紧密的联系。在对植物代谢物进行研究时,往往需要根据面临技术手段上的取舍:非靶向方法虽能广谱捕获未知物质,却难以精准定量关键分子;广靶技术虽确保准确性,却因标准品数据有限等原因,可能遗漏重要代谢物。

这一技术上的局限性导致代谢网络及其动态变化无法被全面捕捉并系统解析,直接影响了机制研究的深度。

针对这一技术难点,近期一项草莓酚类研究通过整合非靶向代谢组学与靶向验证技术,利用高分辨质谱结合标准品比对,不仅系统注释了57种酚类物质,更精准定量了12种关键活性分子,支撑了从代谢表型到PI3K-AKT通路机制的完整解析,最终形成高水平研究成果,同时也印证了非靶鉴定与靶向定量协同的必要性。

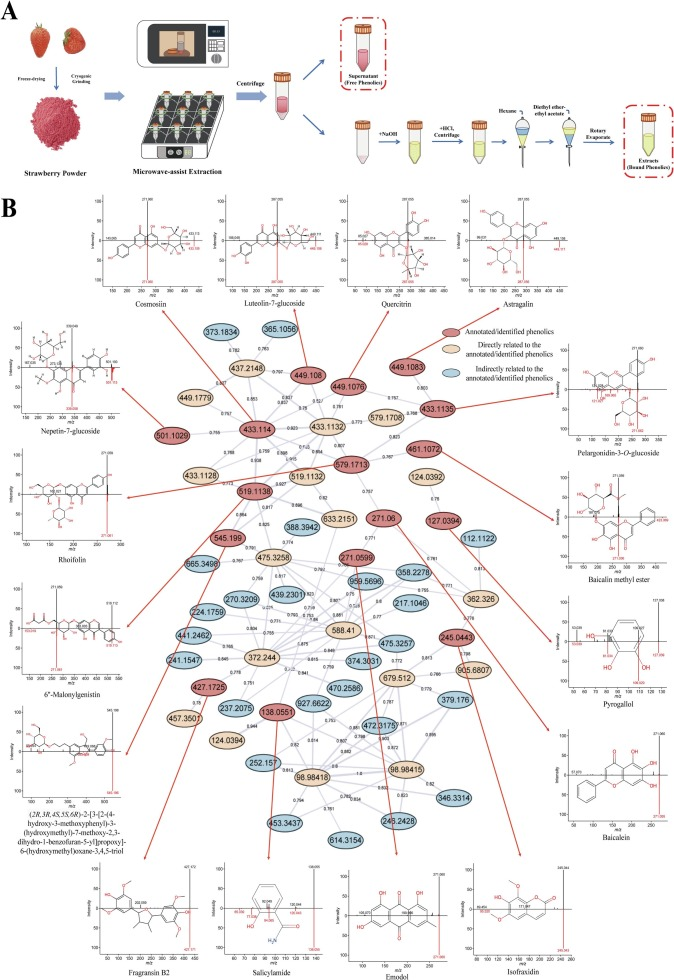

草莓中的酚类物质使其具有强抗氧化作用,然而由于检测和分析技术的限制,对草莓酚类物质的分析尚不完整,阻碍了对其作用机制的更深入理解。本研究采用双相萃取法提取草莓中的游离酚和结合酚,然后采用基于UHPLC-QTOF-MS的非靶向代谢组学方法,共注释了57种酚类物质,其中12种通过标准品进一步鉴定。

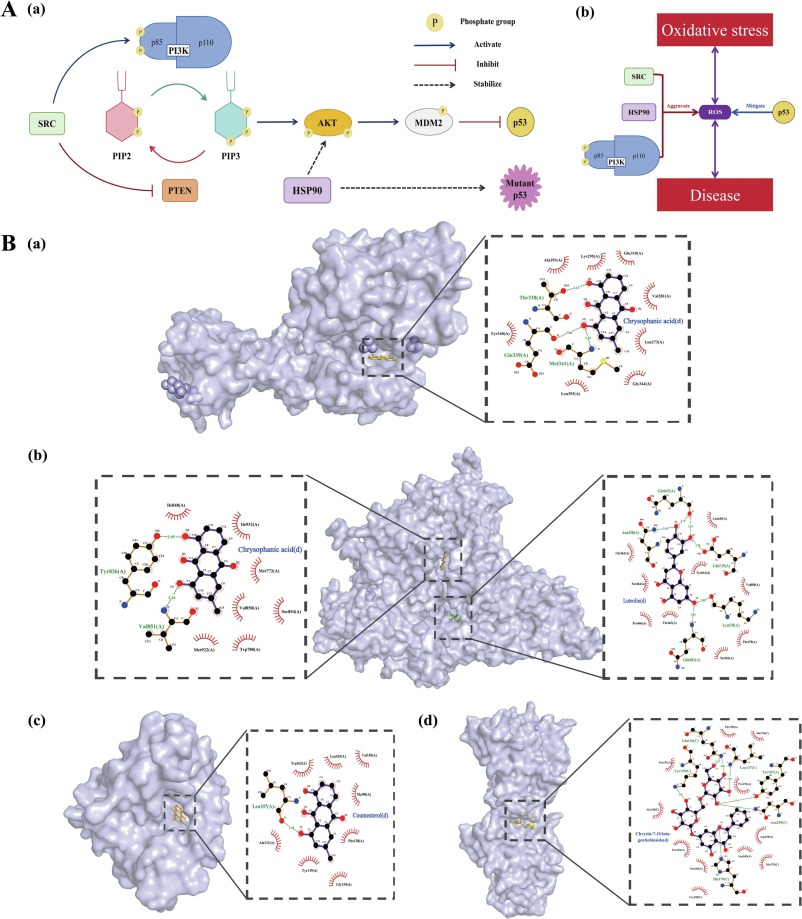

2025年发表在Food Chemistry(IF 9.8)上的题为“In-depth profiling of Phenolics in strawberries and their potential modulatory effects on the oxidative stress-disease Axis: Insights from UHPLC-QTOF-MS-based untargeted metabolomics, network pharmacology, and molecular docking”的文章,作者用通过高分辨质谱检测草莓酚类物质,网络药理学分析显示,与氧化应激驱动疾病相关的酚类靶点主通过PI3K-AKT信号通路发挥作用。分子对接模拟进一步阐明了相互作用机制,表明草莓酚类物质调节氧化应激-疾病轴。

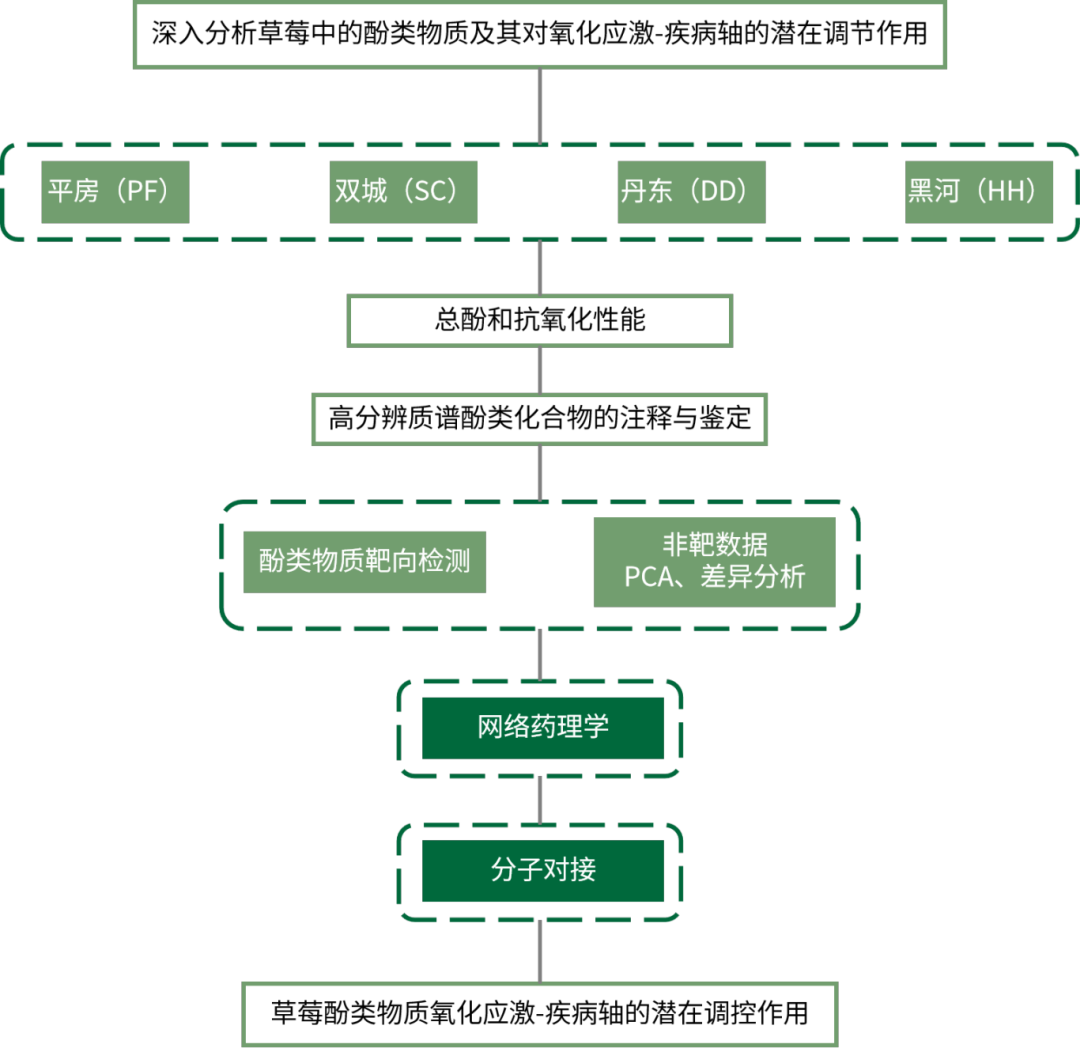

草莓[平房(PF)、双城(SC)、丹东(DD)和黑河(HH)]

非靶代谢组学技术、DPPH自由基清除试验、靶向代谢组学技术、网络药理学分析、分子对接

作者对来自中国东北四个主要产地(PF、SC、DD、HH)的‘红颜’草莓进行了分析,总酚含量与抗氧化能力的测定结果如图A1所示。DD(丹东)和HH(黑河)产地的草莓总酚含量显著高于PF(平房)和SC(双城)产地,具体范围为57.57至63.45 mg GAE/100 g FW,而后两者为52.76至56.78 mg GAE/100 g FW。这一趋势表明产地差异对草莓中酚类物质的积累具有显著影响。

图1 草莓酚类化合物提取和鉴定

作者利用UHPLC-QTOF-MS技术对草莓中的酚类化合物进行了全面注释与鉴定。通过高分辨率的质谱分析,共注释了57种酚类化合物,其中12种通过与商业标准品对照得以确证,包括原花青素B1和B2、tiliroside、对香豆酸、山奈酚、表儿茶素、阿魏酸、木犀草素、苹果素、槲皮苷、矢车菊素-3-O-葡萄糖苷以及矮牵牛素-3-O-葡萄糖苷(图1B)。这些确证的化合物大多属于黄酮类与低分子酚酸类,具有较高的生物活性和良好的吸收利用潜力。尤其值得注意的是,在注释的57种酚类中,有26种是首次在草莓可食部分中被报道,这些化合物主要为黄酮类物质,丰富了人们对草莓酚类谱系的认识。为进一步揭示这些酚类之间的结构关联性,作者构建了图1B所示的分子网络图。

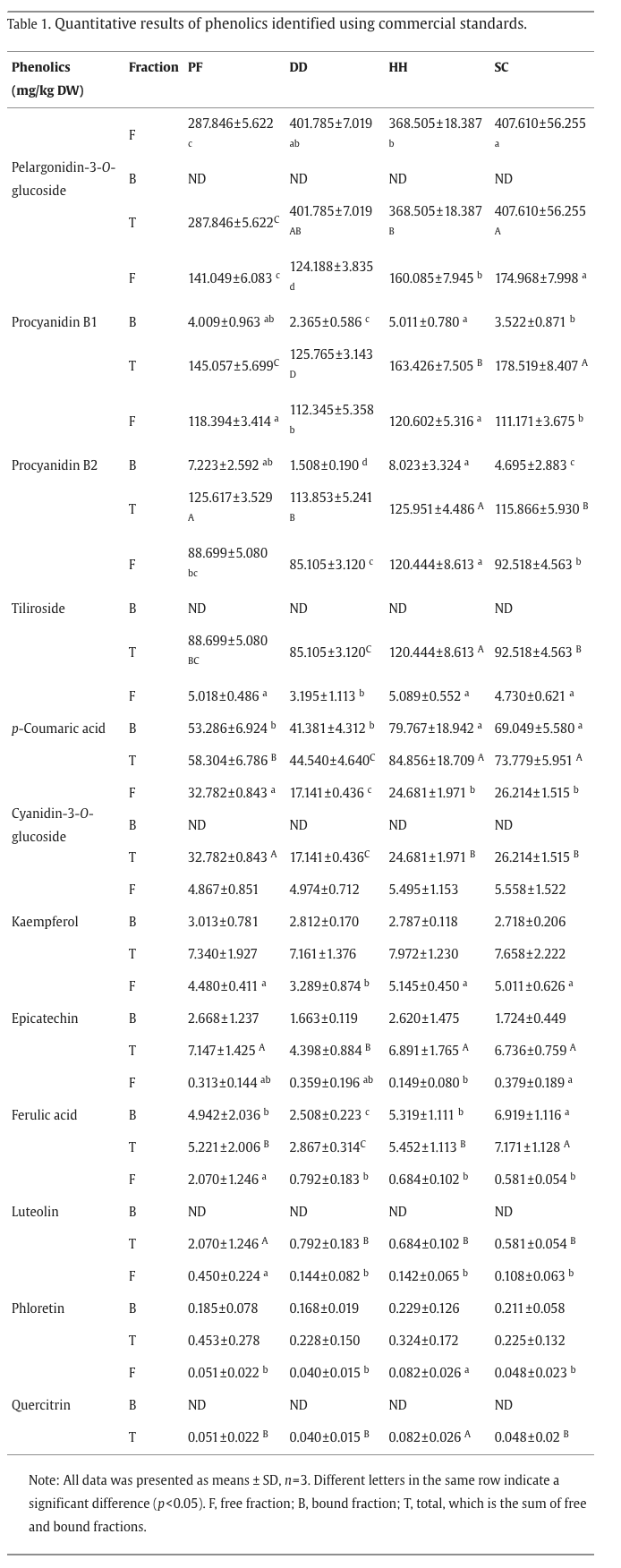

作者对草莓中12种通过标准品确证的代表性酚类化合物进行了定量分析,分别测定了它们在四个产地(PF、DD、HH、SC)草莓样品中的游离态(F)、结合态(B)及总量(T,F+B),并整理于表1中。从酚类的存在形态来看,大多数化合物以游离态为主,如原花青素B1和B2、tiliroside、矢车菊素-3-O-葡萄糖苷、山奈酚等,说明这些物质在草莓组织中较易被释放与吸收。在具体含量方面,矮牵牛素-3-O-葡萄糖苷(pelargonidin-3-O-glucoside)是最丰富的酚类,是决定草莓红色色泽的主要花青素成分;其次是原花青素B1和B2,具有较强的抗氧化、降糖、抗炎等功能;tiliroside作为一种黄酮类苷类,在HH样品中含量最高(120.44 mg/kg DW),具备调脂、抗肥胖等潜在健康作用。

表1 酚类物质的定量结果

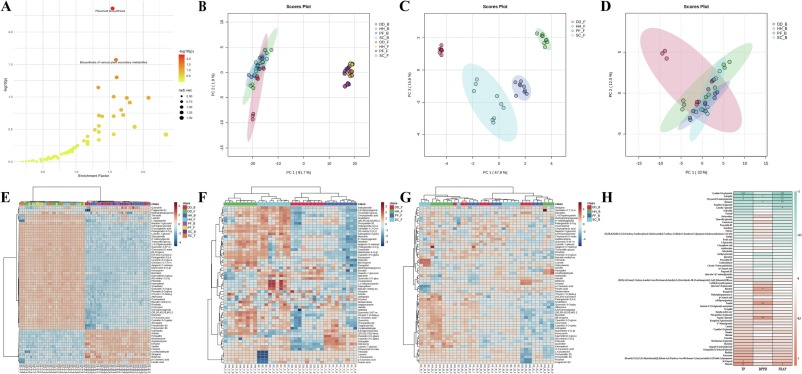

作者通过多种统计学方法对草莓中酚类化合物的差异性及其来源关联性进行了系统分析。图2A展示了KEGG通路富集分析的结果,发现所识别的酚类成分在“黄酮类生物合成”和“植物次级代谢产物合成”通路中显著富集。进一步地,研究通过主成分分析(PCA)所示(图2B-D)四个产地样本在酚类组成上具有明显区分性,特别是丹东(DD)和黑河(HH)样本与平房(PF)和双城(SC)样本在主成分空间中分布明显不同,说明产地对草莓酚类组分的影响显著,进一步分析这种差异性,显示DD和HH的游离酚类差异最大,而四地草莓在结合态酚类方面差异不显著。层次聚类分析(HCA)探讨了不同产地草莓中酚类化合物的整体分布差异(图2E–G),游离酚类的聚类图清晰地将样本按产地归类,表明游离酚类的组成高度受产地影响。例如,某些具有代表性的酚类物质如[6]-姜辣素、槲皮素-3-O-葡萄糖醛酸苷、香豆素醇、1,4-二羟基蒽醌、山奈酚和芍药素等在特定产地中富集,因而可作为产地判别的潜在生物标志物。而结合态酚类的聚类图则显示样本间归类较为混乱,提示结合态酚类不具明显地域特异性。图2H展示了酚类化合物与抗氧化活性指标(总酚含量、DPPH清除能力、FRAP还原力)之间的Spearman相关性热图。大多数酚类与抗氧化性呈正相关,进一步验证其体外抗氧化能力。但不同酚类与不同抗氧化指标的相关性程度不一,反映出其抗氧化机制可能具有多样性和特异性。

图2 酚类物质多元统计分析

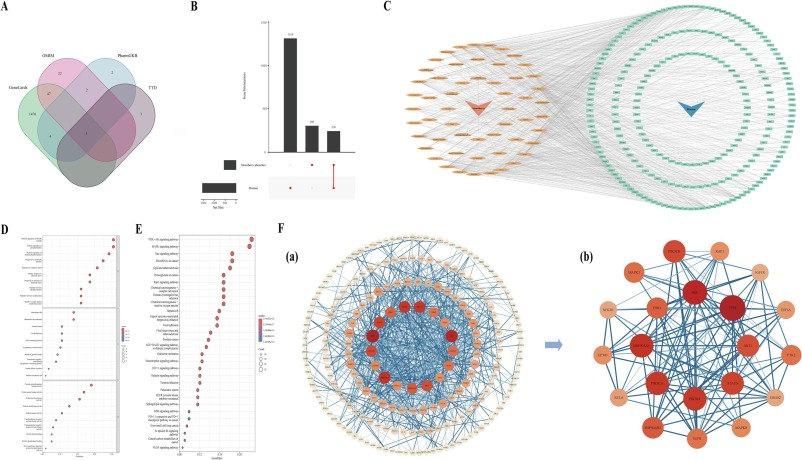

作者运用网络药理学方法,系统探究了草莓中酚类化合物对人体氧化应激相关疾病的潜在作用靶点,并构建了“酚类-靶点-疾病”网络,以揭示其可能的抗氧化机制。首先,通过SwissTargetPrediction数据库预测了草莓中已注释与确证的酚类化合物的潜在靶点,共识别出535个候选靶点。同时,他们还从GeneCards、OMIM、PharmGKB和TTD等四个数据库中筛选出与氧化应激驱动疾病相关的1555个靶点。两者交集得到236个潜在靶点,这些靶点可能是草莓酚类在人体中发挥抗氧化作用的关键节点(图3A-B)。

作者构建了酚类与靶点之间的网络图(图3C),揭示了一个“多成分-多靶点-多路径”的复杂交互系统。这种网络特性表明,草莓酚类不是通过单一作用点起效,而是以多种活性成分协同调控多个靶点,从而影响多种生理路径,与传统的“单靶点-单药物”模式形成鲜明对比。进一步的GO与KEGG富集分析结果(图3D–E)显示,这些236个靶点主要富集在调控细胞磷酸化、应激反应、细胞信号转导等生物过程中,尤其是在PI3K-AKT信号通路中,该通路在调控细胞生长、生存与抗凋亡方面发挥核心作用,并与癌症、炎症等氧化应激相关疾病密切相关。

最后,通过构建蛋白质互作网络(PPI),并结合拓扑学参数(如度中心性DC、介数中心性BC等)筛选出21个核心靶点(图3F),其中包括SRC、PIK3CA、PIK3R1、HSP90AA1和TP53等关键基因。这些核心靶点在PI3K-AKT通路中分别处于上游激活、中枢信号转导和下游调控的位置,是酚类化合物发挥系统抗氧化作用的关键。

图3 酚类代谢物网络药理学分析

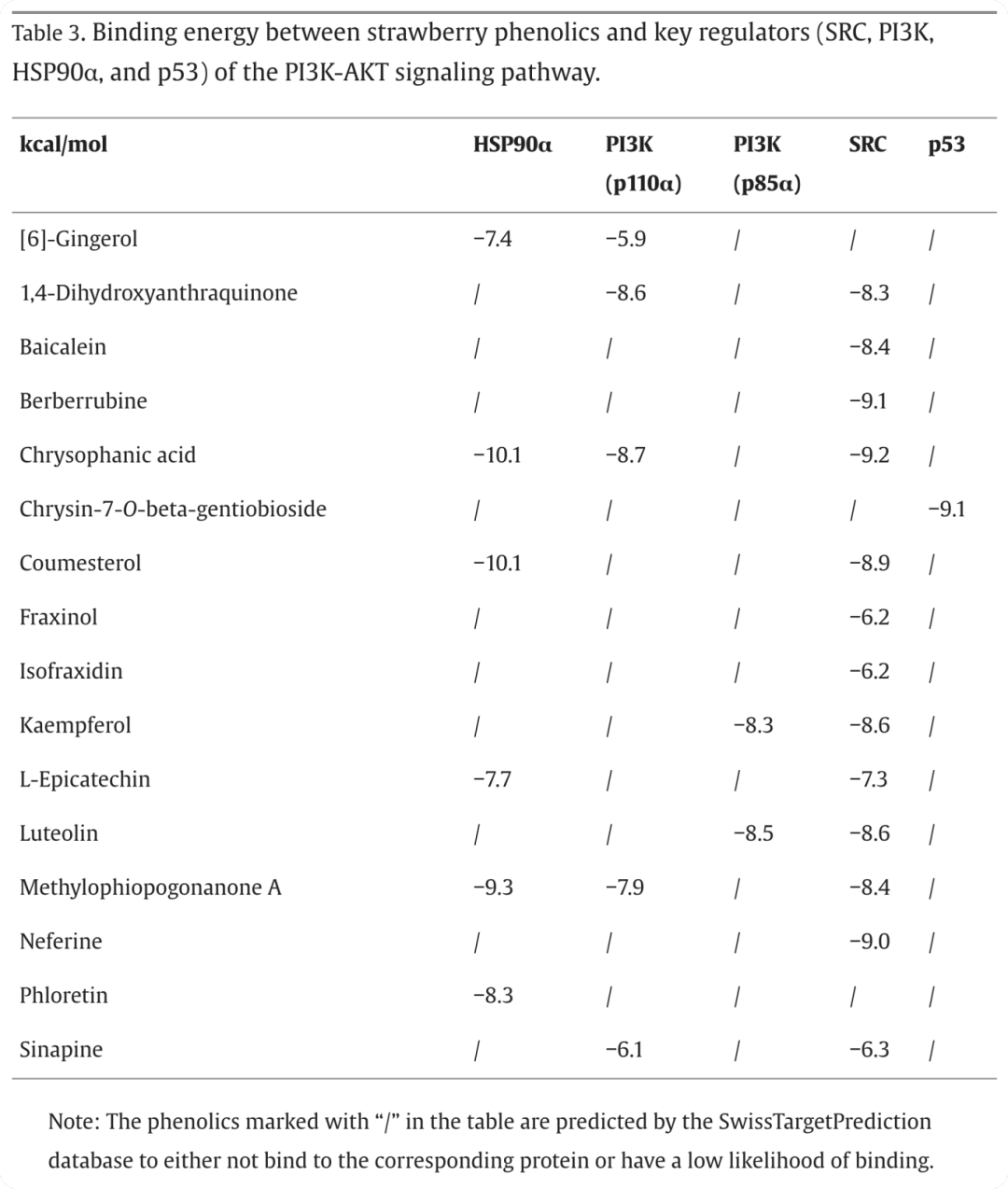

作者基于前期网络药理学筛选出的关键靶点(SRC、PIK3CA、PIK3R1、HSP90AA1、TP53),进一步开展分子对接实验,系统探讨草莓酚类通过PI3K-AKT信号通路调节氧化应激—疾病轴的分子机制。通过SwissADME预测分析,研究筛选出一批具有良好生物利用度的酚类,如chrysophanic acid、luteolin、coumesterol 和 chrysin-7-O-β-gentiobioside等,并对它们与上述靶蛋白进行了对接模拟。对接结果显示,这些酚类与目标蛋白之间普遍具有较强的结合能力(表2中结合能多低于−7 kcal/mol),提示其在天然形式下可能有效调控氧化应激相关信号通路。

表2 草莓酚类物质与PI3K-AKT信号通路的关键调节因子(SRC、PI3K、HSP90α和p53)之间的结合能

图4B进一步展示了几种代表性酚类的结合位点及相互作用模式。例如,chrysophanic acid 可与SRC蛋白的激酶活性中心形成稳定氢键(Thr338、Glu339、Met341),可能阻断其激活PI3K的能力,间接抑制下游AKT的激活过程;同时该化合物还能结合PI3K的p110α亚基关键位点(Val851、Tyr836),进一步干扰信号传递。Luteolin则靶向p85α亚基的SH2结构域,可能削弱其与磷酸化受体的结合能力,从源头阻断PI3K活化。此外,coumesterol能够结合HSP90α的ATP结合口袋(Leu107),干扰其对AKT与突变型p53的稳定功能,从而抑制异常信号维持。而chrysin-7-O-β-gentiobioside可稳定p53二聚体结构,有助于维持其DNA修复与抗凋亡功能。

图4 酚类物质分子对接

本研究利用基于UHPLC-QTOF-MS的非靶向代谢组学对草莓酚类物质进行了深入分析,并通过网络药理学和分子对接探讨了它们对氧化应激-疾病轴的潜在调控作用。通过非靶向代谢组学注释了57种酚类物质,并通过分子网络分析发现了43种潜在的酚类物质。网络药理学分析表明,草莓酚类物质的核心靶点在基因SRC、PIK3CA、PIK3R1、HSP90AA1和TP53中富集,这些基因主要通过PI3K-AKT信号通路调控氧化应激。进一步的分子对接模拟表明,这些酚类物质靶向氧化应激和疾病的交叉调控中心,从而可能破坏“氧化损伤-基因组不稳定-疾病”循环。

从上述文章不难发现,如何在代谢物鉴定中兼顾样本高复杂度和物质含量低丰度,是提升植物代谢研究的关键。

三黍生物即将推出植物全景代谢组检测服务,采用更长的高分辨液相色谱质谱检测时间,整合AI及标准品库,大幅提升鉴定物质准确性及数量,检测结果优于非靶代谢组。服务整合物质鉴定量、精确匹配度、数据分析项目和复杂样本适配前处理方案4大亮点,全面提升植物代谢物鉴定数据质量,深度助力高水平植物研究!

排版:野凌

审核:三黍生物企宣部